わたしたちの生活にすっかり定着した本格焼酎・泡盛ですが、経験が浅い方には、わかりにくいところがあるようです。そこでこの動画では、本格焼酎・泡盛の気になる質問にお答えしていきます。

動画はこちら

講座4 本格焼酎と泡盛のQ&A(動画)

わたしたちの生活にすっかり定着した本格焼酎・泡盛ですが、経験が浅い方には、わかりにくいところがあるようです。そこでこの動画では、本格焼酎・泡盛の気になる質問にお答えしていきます。

動画はこちら

講座3 その他の楽しみ方(動画)

本格焼酎・泡盛を使ったカクテルや酒器についての紹介など、よりおいしく本格焼酎・泡盛を楽しむためのさまざまな情報をご紹介します。

動画はこちら

11月1日は、本格焼酎・泡盛の日

毎年8~9月頃に仕込みが始まり、その年の新酒が飲めるようになるのが11月1日前後ということから、1987(昭和62)年に制定されました。この日を中心に、本格焼酎・泡盛のイベントが全国各地で開催されます。ぜひチェックしてみてください。

まだある本格焼酎・泡盛の記念日

5月9日・10日は黒糖焼酎の日:コクトー(5・9・10)の語呂合わせで2007(平成19)年に制定されました。7月1日は壱岐焼酎の日:地理的表示・産地指定を受けた1995(平成7)年7月1日にちなみ、10年後に制定されました。8月8日は球磨焼酎の日:米の日である8月8日にちなんで制定されました。

前割りで、やさしくまろやかな味わい

本格焼酎・泡盛を飲む1日前から3日前くらいに水を加えてなじませることを「前割り」といいます。味わいが、やさしくまろやかになるこだわりの飲み方です。ぜひ一度試してみてください。

直燗(じきかん)で、甘くやわらかな味わい

本格焼酎・泡盛を直火で燗する方法です。直接燗をつけるため、甘く柔らな味わいとなります。こちらもぜひ試してみてください。

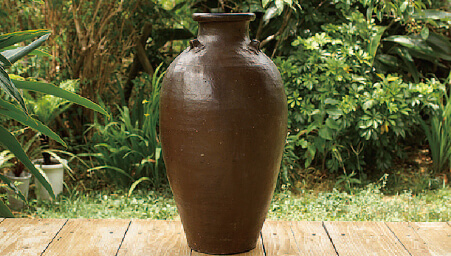

沖縄の宝:古酒(クース)

泡盛は年月をかけて熟成させると、味わい深い古酒(クース)に育ちます。3年以上熟成させた泡盛が全量100%の場合に「古酒」の表記が許されます。5年以上も同様で、異なる年数の古酒をブレンドする場合には若い方の年数を表記します。

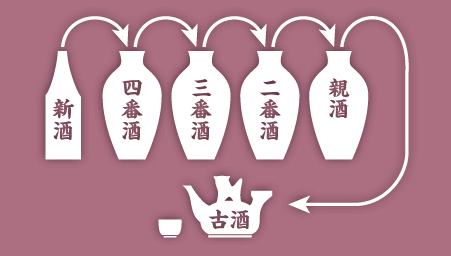

古酒を育てる楽しみ「仕次ぎ」

琉球王朝の時代から沖縄の人々は「仕次ぎ」とよばれる方法で、古酒を育ててきました。いくつかの甕を準備し、寝かせた年数の異なる酒を、順繰りに継ぎ足すことによって、泡盛の熟成を促します。

酵母にもさまざまな種類がある

麹とともに本格焼酎・泡盛の製造には欠かせない酵母。おもに「焼酎酵母」とよばれる焼酎造りに適した酵母が使われています。近年では、植物などから新たに採取された酵母を使用する蔵もあり、酵母による違いも楽しめる時代になっています。

原酒の初垂れ(はなたれ)

もろみを蒸留したときに最初に出てくる原酒を「初垂れ(はなたれ)」と呼びます。アルコール度数が最も高く、蒸留が進むにつれて「本垂れ」「末垂れ」と度数は下がっていきます。この希少な「初垂れ」部分だけを集めた商品も、市場に出回るようになりました。

昔ながらの木樽蒸留

本格焼酎・泡盛の蒸留では、金属製の蒸留機を使うのが主流ですが、なかには昔ながらの木樽による蒸留機を復活させて蒸留を行っている酒造メーカーもあります。木製なので、樽の間からわずかにアルコールが抜け、木の香りが焼酎に残るなどの特長が生まれます。

酒器の魅力:黒じょか(鹿児島)

鹿児島の焼酎専用の酒器です。お茶の急須を平たくした独特の形をしています。あらじかじめ割り水した芋焼酎を入れ、直燗(じきかん)で燗をしてチョク(猪口)でいただきます。

酒器の魅力:カラカラ(沖縄・鹿児島)

沖縄で創作された酒器です。中に陶器の玉がはいっており、空になるとカラカラと音がすることから名づけ

酒器の魅力:ガラとチョク(熊本)

球磨地方に伝わる酒器です。ガラは白磁の陶器で、底の部分が素焼きになっており、直接火にかけられるようになっています。チョクは10㎖ほどしか入らない小さな猪口で、これを使って盃を重ねます。

酒器の魅力:小鹿田焼(おんたやき)

大分県日田市の山あい、小鹿田地区で焼かれる酒器。陶芸技術が1995年に国の重要無形文化財に指定され、2008年には地区全体が「小鹿田焼の里」として重要文化的景観に認定されました。「飛びカンナ」とよばれる薄いヘラで付ける削り文様が特徴です。

酒器の魅力:抱瓶(だちびん)(沖縄)

泡盛の携帯用の酒器で、2つの穴と三日月形が特長です。三日月形は腰の丸みに合わせたもので、2つの穴に紐を通し、腰に吊るして持ち歩けるよう工夫されています。

日本でただひとつの焼酎神社

鹿児島県南さつま市にある竹屋(たかや)神社は、焼酎にまつわる御祭神を祀る「焼酎神社」です。清酒の神を祀る神社は各地にありますが、焼酎の神を祀る神社はここだけです。

江戸時代に伝来したさつまいも

本格焼酎の代表的な原料のひとつ、さつまいもが日本に伝わったのは意外と新しく、江戸時代中期のことです。宝永2(1705)年、鹿児島の前田利右衛門が琉球に渡り、現地で食べられていたいもを持ち帰ったのが最初といわれています。琉球には中国から伝わったとされ、荒れ地でも育成できるさつまいもは鹿児島から全国に広がりました。

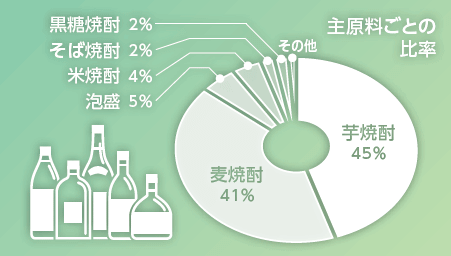

主原料ごとの比率

本格焼酎・泡盛の出荷比率は、芋焼酎が1位で45%、ついで麦焼酎が41%、泡盛が5%、米焼酎が4%、そば焼酎が2%、黒糖焼酎が2%です(2018年度 中央会調べ)。

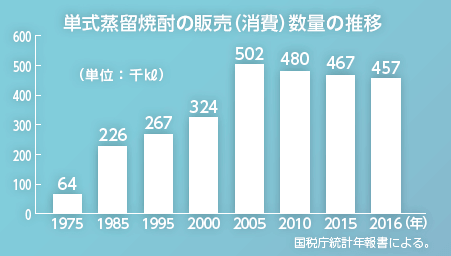

時代とともに広がる日本の単式蒸留焼酎

本格焼酎・泡盛の販売(消費)量は、時代とともに拡大してきました。2000年代には、本格焼酎・泡盛の健康効果が大きな注目を集め、販売(消費)が大きく伸びました。こうした過程のなかで、地方色豊かな地酒であった本格焼酎・泡盛は、酒造メーカーごとに個性化・深化を遂げていったのです。