深いコクとキレを生む。

本格焼酎に用いられている黒麹は、泡盛の黒麹菌が源流。繁殖力が旺盛でクエン酸生成能が高いため、もろみが酸性に傾き、酵母以外の雑菌の繁殖を抑えてくれます。黒い胞子で人や蔵が汚れるという欠点もありましたが、近年は黒麹が持つ深いコクとキレが見直されています。

わが国で味噌や醤油、清酒づくりに用いられてきた麹は黄麹(アスペルギルス・オリゼー)で、古くから日本にだけ存在していました。

稲穂につきやすいカビであったため、農耕文化の発展につれて、黄麹がさまざまな形で利用されるようになります。

明治時代末期まで、本格焼酎にも黄麹が用いられていました。しかし、黄麹はクエン酸生成能が低く、南九州などの温暖な地域では、もろみが腐りやすいという弱点を抱えていました。

一方で、沖縄の泡盛はさらに温暖であるにかかわらず、もろみが腐ることはありません。そこで、泡盛に使われている黒麹(アスペルギルス・リュウキュウエンシス)で本格焼酎を造ってみると、もろみは腐らず、収量も増加したのです。本格焼酎に黒麹が使われるようになったのは、このときからです。

1924(大正13)年、黒麹の変異体である白い麹が発見されます。これが白麹です。

黒麹は胞子が黒く、人や蔵を黒く汚す欠点がありましたが、白麹はその欠点を克服し、黒麹同様にクエン酸生成能が高く、高品質なもろみを造る能力を持っていました。白麹の登場によって、本格焼酎はさらに発展を遂げたのです。

現在では、本格焼酎の製造技術はさらに進み、麹菌の違いによる味わいの差を楽しめる時代になっています。

深いコクとキレを生む。

本格焼酎に用いられている黒麹は、泡盛の黒麹菌が源流。繁殖力が旺盛でクエン酸生成能が高いため、もろみが酸性に傾き、酵母以外の雑菌の繁殖を抑えてくれます。黒い胞子で人や蔵が汚れるという欠点もありましたが、近年は黒麹が持つ深いコクとキレが見直されています。

すっきりシャープな仕上がり。

黒麹の突然変異から生まれたもので、本格焼酎造りの主流となっています。黒麹と同じくクエン酸生成能が高く、扱いやすいことが特長です。黒麹に比べて、味わいはすっきりシャープに仕上がるとされています。

淡麗ですっきりした味わい。

日本古来からある麹で、味噌や醤油、清酒など、日本伝統の発酵文化を支えてきた麹です。クエン酸生成能が低いため、温暖な地域ではもろみが腐りやすいという欠点がありましたが、温度管理・衛生管理が行き届いた製造環境では、淡麗ですっきりした味わいを生み出します。

* 写真は種麹です。実際の製造に用いる麹は白色に近いものです。

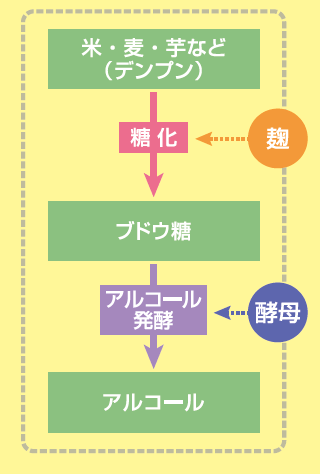

もろみの中では、麹がデンプンをブドウ糖に糖化し、できたブドウ糖を、今度は酵母がアルコールに変えます。2つの変化が同じ容器のなかで並行して行われるため、並行複発酵とよびます。

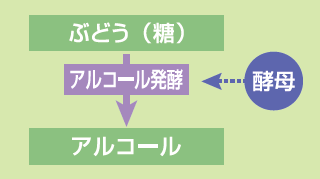

原料のブドウには、すでに糖分が多く含まれているため、糖化プロセスが必要ありません。

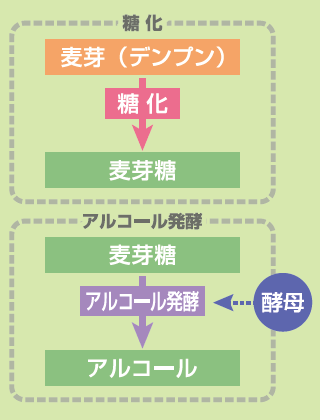

麦芽が糖化し、麦芽糖ができたあと、加熱して糖化を完全に止めてから発酵に移ります。糖化と発酵が、独立した別のプロセスで行われます。