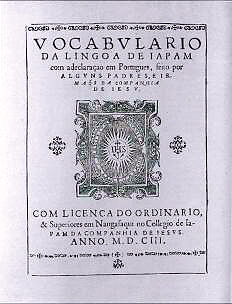

日本へ蒸留酒が伝えられたルートについてはさまざまな説がとなえられています。

なかでも有力とされる3つの伝来経路についてご紹介します。

PART3 知るほどなっとく!歴史と文化

本格焼酎・泡盛の起源。

蒸留酒は蒸留器の発明にともなって誕生しました。最も古い蒸留酒は、紀元前8世紀に古代アビシニア(現在のエチオピア)の人々がビールから造った酒に始まるようです。

紀元前4世紀には、アリストテレスが海水やワインの蒸留を記録に残しています。やがて蒸留器はイスラム教徒の手によって、西は北アフリカからスペイン、東は東南アジアまで伝えられました。ヨーロッパ大陸に渡った蒸留技術は、やがてブランデーやウィスキーといった西洋の蒸留酒を生み出すことになります。一方、東へ広がった蒸留技術は、東南アジアでアラックとよばれる蒸留酒を生み出しました。

アラックとは「汗をかく」という意味のアラビア語です。蒸留器を意味するアランビク(アランビック)や、アルコールという言葉もアラビア語が語源です。日本では古くから蒸留器を「らんびき(蘭引)」と呼んでいましたが、これもアランビクが訛ったものを考えられます。

東南アジアから中国大陸や南海諸国にも広がった蒸留酒とその技法が、日本へと伝わったルートについては、いくつかの説があります。琉球王国経路で、海を越えて伝えられたとする琉球経路説、倭寇とよばれた武装商船団によるとする南海諸国経路説、そして、朝鮮半島を経由して壱岐・対馬を経て伝えられたとする朝鮮半島経路説などです。

いずれにしても、戦国時代にはすでに本格焼酎が日本国内で造られていたことは間違いないようです。

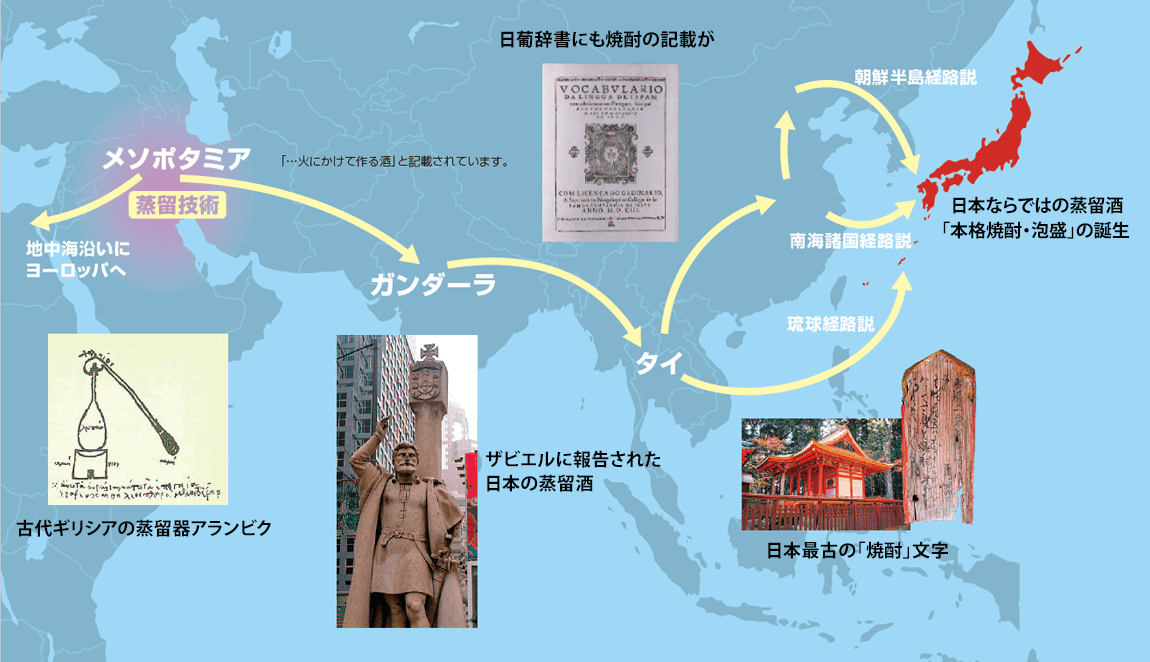

古代ギリシアの蒸留器アランビク

原材料を熱し、発生した蒸気を冷却させてエキスを採取する単式蒸留器の特長が、この形状からもわかります。

ザビエルに報告された日本の蒸留酒

1546年、鹿児島に滞在していたポルトガル商人ジョルジュ・アルバレスがフランシスコ・ザビエルにあてた手紙『日本報告』に「飲み物として、コメからつくるオラーカ、および身分の上下を問わず皆が飲むものがある」との記載があります。オラーカとは、東南アジアの蒸留酒アラックことです。

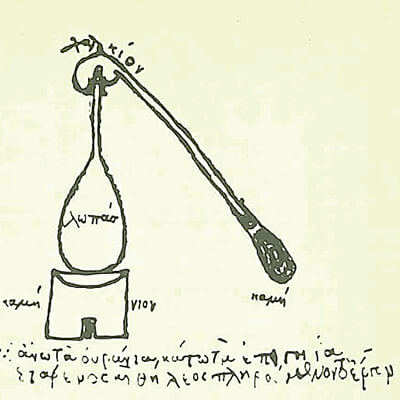

日葡辞書にも焼酎の記載が

1603年からその翌年にかけて長崎で発行された『日葡(にっぽ)辞書』は、イエズス会宣教師によってつくられた、日本語をポルトガル語で解説した辞書です。この辞書に焼酎「Xǒchǔ」とあり、「…火にかけて作る酒」と記載されています。

日本最古の「焼酎」文字

日本最古の「焼酎」の文字は、鹿児島県伊佐市の郡山八幡神社の棟木札に書き残されています。1559年、神社の建築にあたった大工の落書きで、「建築工事の際に、施主は大変なケチで、一度も焼酎をふるまってくれなかった」と書かれています。

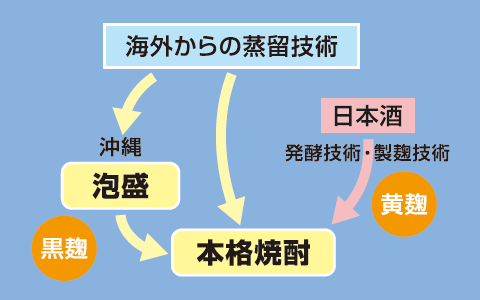

日本ならではの蒸留酒「本格焼酎・泡盛」の誕生

海外から伝わった蒸留技術に、日本独自の技や工夫が加わり、「本格焼酎・泡盛」が誕生しました。「本格焼酎・泡盛」は日本の歴史や風土が生んだ世界に類のない蒸留酒といえるのです。

地域に根ざした原材料

日本の歴史や風土に根ざした蒸留酒。

地域ごとに原材料や製法など、異なる特長があります。

味わいを深める多彩な熟成方法

熟成によって味わいが深まり、風味が増します。なかでも泡盛は、長期熟成酒を古酒(クース)と呼び、特に珍重されています。