日本の酒税法では、酒類をその製法や性状などによって酒類を4つに分類し、さらに17品目に分けています。すこし専門的になりますが、酒税法による酒類の分類と、その定義をご紹介します。

PART3 知るほどなっとく!歴史と文化

世界の蒸留酒と日本の蒸留酒。

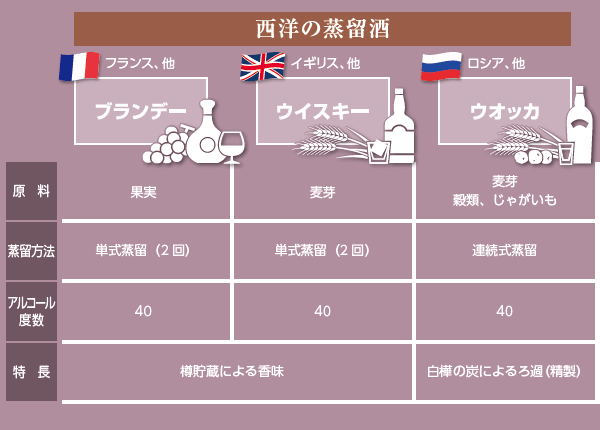

本格焼酎・泡盛は蒸留酒です。この蒸留酒に分類されるお酒は、世界中にたくさんあります。ウィスキーやブランデーなどがすぐに思い浮かぶのではないでしょうか。原材料も実に多彩です。では、世界の蒸留酒と本格焼酎・泡盛のもっとも大きな違いはどこにあるのでしょうか。

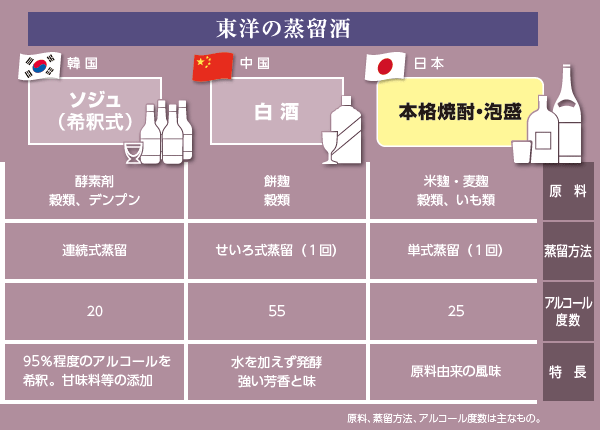

それは、原材料のデンプンを糖化させる方法の違いにあります。西洋の蒸留酒は、麦芽を使用したり、原材料に糖質が豊富に含まれているものが多く用いられています。一方、東洋の蒸留酒では、麹が使われます。これは、東洋は気候風土が多湿な地域が多いため、カビの一種である麹を用いた酒造りが適していたからだと考えられます。

さらに同じ麹でも、中国や東南アジアのものと日本のものでは、種類や菌が異なります。中国や東南アジアでは餅麹(へいぎく)とよばれる穀物の粉を固めたものにリゾプス属のカビを生やした餅状の麹が使われますが、日本では蒸した米や麦の粒にアスペルギルス属のカビを生やした米麹や麦麹が用いられます。

また、ウィスキーではもろみのアルコール度数が約7%と低いため、2回蒸留が行われますが、本格焼酎・泡盛では、もろみのアルコール度数が15%近くあるため、1回の蒸留で40%程度のアルコール度数の原酒が得られます。蒸留を1回しか行わないことが、原料由来の豊かな風味をもたらします。